僕は練習ができない

僕は勉強ができない。というかの有名な小説をパロって語ると、僕は練習ができない。「努力」と言い替えてもいい。私は努力ができない。ちなみに「友情」と「勝利」は大好き。「本番」もわりと好き。

「練習」や「努力」ができないとどうなるかと言うと、「最初は苦手だったり、下手くそだったものが、少しずつ練習し、努力を重ねることで次第にできるようになり、遂には人よりも秀でるようになった」という経験が、たぶん人生で一度もない。「練習」ができないので、もちろんなんの楽器も弾けないし、なんのスポーツもできない。あらゆる芸事とも無縁である。小学生の頃習い事で通っていた水泳はいまだに4種目泳げるけど、それは「泳ぐのがたのしいからいっぱい泳いでたら、どんどん泳げるようになった」という体験であって、巷で言われる「努力」のニュアンスとはちょっと違う気がする。あと小学校低学年までは器械体操を習っていて、これも好きだったのでいまだに片手で側転したりはできる。気づいたらできていたのであって、日々地道な練習を重ね、理論を学び、改良を繰り返すことで遂にできるようになった……という感慨はやはりない。水泳も器械体操もどちらかというと、幼い私にとっては毎週の「本番」だったように思う。好きでたのしいことならいくらでも続けられるけれど、好きでもたのしくもないことに、本当に時間が使えないのだ。

中学のときは演劇部で、毎日放課後発声練習をやったり即興劇をやったり既存台本の読み合わせをやったりしたけれど、年に一度の文化祭のための部活だったので特にコンクールなどをめざしていたでもなし、部員同士のスキルもどんぐりの背比べだったので、「誰の演技がうまい」とか「あの子が急に伸びた」とか「前までは自分の方がうまかったのに抜かれた」とかそういう経験とは無縁で、最終的には顧問との価値観の不一致により1年半ほどでやめてしまった。やめた後は友達とマンガを描いて同人誌を作るのにはまったが、それも好きなキャラを好きなように描いていただけなので特に絵がうまくなることもなく、高校に入るとバイトや勉強が忙しくなってそのうちやめてしまった。(これだけは今となっては少し後悔していて、描くこと自体は好きだったしたのしかったから、ストーリーマンガを描くために必要ないろんなポーズや表情や背景やレイアウトをひと通り描けるようになるまで、描き続けていたらよかったな、とときどき思う)

高校のときは仲の良い友人たちと数人で一緒に新聞部に入り、記事作りに勤しんでいた。新聞部のどこが最高って、それは「練習」がないことである。新聞部にあるのは企画会議と取材と執筆と校正だけで、当然全部たのしい。「つらい努力の先に大きな栄光が」とかそういう部ではないので、たのしいなりに活動していたら文化祭の教室展示で来場者投票の一位になったり、中国新聞の賞を取ったりしたので、「うちらってやっぱセンスあるわ〜」というぬるま湯に浸かったまま卒業した。

「そうは言ってもさすがに受験とかは努力したんじゃないの?勉強も努力の一種なんじゃないの?」と思われた方はとても鋭くて、そんな気儘な暮らしをしていたら中学の3年間で成績が地に落ちたのでキレた親に塾に叩き込まれた結果、めちゃくちゃかっこよくておもしろい塾講師に出会い、そこから私の推し活の舞台は塾になった。高1のとき数学を教えてくれたNちゃんと高校3年間英語を教えてくれたA先生のことが好きすぎて、授業後はガラケーのキャリアメールで友達に長文レポを送るくらいはまった結果自動的に成績も上がり、無事に第一志望の大学に合格することができた。努力と練習は嫌いだけどゲームと勝負事は好きな私にとって、大学受験はゲームであり勝負だった。それも、やっぱり最低限好きもしくはたのしくある必要はあるけれど……。というか毎回長文レポを書いている時点でそれは自分にとっての「現場」であって、つまりは「本番」なのだった。努力嫌いは本番に強いのだ。

就職してから10年以上経って気付いたのだけど、実は「仕事」にもまた、基本的に「練習」はない。資料を集めてわかんないことは人に聞いて作戦を立ててそれを相手にぶつけて、出てきた結果を見て微修正して、その結果売れたり売れなかったりして責任をとって、じゃあまた次の作戦を立てて……という絶え間ない勝負の総体が「仕事」であって、「今日はプレゼンの練習をしてみよう!」とか「模擬営業100本ノックだ!」なんてことにはあんまりならない。企画会議取材執筆校正と、本番につながることだけをひたすらやっていた新聞部と同じだ。毎日の出勤が公式戦の打席であって、「負けたけど今日のは練習試合だからいいよね」なんて日はない。つまり、アーティストでもアスリートでもないたいていの大人には本番しかなくて、ほぼ練習なんかしないのである。

これに気づいたときは結構、セルフ目から鱗だった。だから私はあんなに努力が嫌いなのに、というかだからこそ、仕事は好きなんだな。じゃあ翻って、10代の学校生活の中での、あの練習称揚、努力礼賛とは、いったい何だったのだろう?

高1のときだったか、古文の活用形の暗記テストがあり、規定の点数を取るまでは繰り返し再受験させられる仕組みだった。クラスメイトたちが一発で、あるいは2回目で合格する中、勉強していなかった私はいつまでも規定の点に満たず、遂には授業内でなく放課後に追試を受けることになった。4,5回は受けたはずだが、そもそも暗記嫌いの私は追試になっても活用を頭に入れてこないので、さほど点数は伸びない。だんだん人数が減っていく追試の教室で、いつまでもぐずぐずと点数を伸ばさない私に業を煮やした校内でも指折りにパターナルだった国語教師は苦々しい顔で「お前、ほんまはこんなん、私には必要ないって思っとるんじゃろ」と言ってきて、それはそうだなー、となったのをよく覚えている。

だって、同級生がせっせと部活や習い事に打ち込んでるあいだもひたすら好きな本を読んで、国語が大得意だった私は、長文を読めば古文の内容は文脈を手がかりに理解できるのである。こんな「あり/おり/はべり」的な部品を切り出して表にして、頭から暗記することに意味があるとは、とうてい思えなかった。本末転倒だと思っていたし、顔にも出ていただろう。そのとき国語教師に、「意味がないと思ってもやらないといけないことがあるんだよ」的なことを言われたのを、ボンヤリ覚えている。そこにはお仕着せの教訓というよりは、「あぁ、本当にこの程度の努力ができずに、その上で舐めた態度取る人って実在するんだー…あちゃー…」という、絶望&諦念まじりのドン引きがあった。「どう考えてもテキトーに暗記してきてチャッチャと合格した方が楽なのに、放課後に3回も4回も追試受けて…俺だってだるいんだけど…あちゃー」。結局規定の点数には満たないまま、落第生が全学年で私1人になったところで追試は立ち消えになった。粘り勝ち(?)である。

今でこそこんなふうにあっけらかんと「人生で努力とか練習とかしてきたことないんすよね〜w」とか言っていられる私だが、パターナルな教師にすらドン引きされる経験などを経て、ティーンからの20年間くらいは「自分には人に備わる最低限の継続力とかこつこつと努力する心性といったものが決定的に欠けており、だらしない人間なので、そんな人間は尊敬に値しないし、多少地頭とかその場のノリで物事がうまくいっていてもきっとそのうち頭打ちになり、結局はコツコツ努力してきた人間に追い抜かれていくのであろう」という、アリとキリギリス的呪いにかかっていた、結構本気で。

あの時間、もったいなかったなと今となっては思う。そんなコンプレックスを持つ必要なんてなかった。もちろん、こつこつと努力できる心性はすばらしいし、うつくしい。叶うなら私も、最初は下手っぴだったことが小さな積み重ねによって上達したり、ライバルと技能を競って抜いたり抜かれたり、苦手だと思っていたことのおもしろさが修練の先にわかるようになったり、という経験からしか得られない自信や自己肯定感を養いたかった。けれど、その経験がないからと言って自分を卑下することは別にない。今ティーンの頃の自分に会ったら、「人生のなかで好きでたのしいと思えることがあるだけで、もうじゅうぶん君は最高だよ!」と言って、肩をバンバン叩いてあげたい。

こういうことを書くと、「それはあなたがたまたま環境に恵まれていたり、ラッキーだっただけで、ふつうの人間はやっぱり最低限の努力はできた方がいいのでは?」と思われるのかな? でも、ほんとに練習や努力を避け続けてきた果てに、私はいまわりと不自由なく幸せな中年なのである。世の中の報道番組もフィクションも、大半は「つらい努力の先の大きな栄光」を描いているけれど、「好きなことをたのしくやり続けていたらいつの間にか成功しちゃった」物語も、もっとあってもいいのでは?「これしてるとき好き〜とかたのし〜と思えることがあれば、努力なんて一個もしなくていいんだよ〜」と、子どもたちや歳若い人に言ってはだめなんだろうか? それで「努力とか練習って人生の必須項目じゃないんだ!」と初めて気づいて、気持ちが楽になる人がいたらいいなぁ〜と、思ったりするんだけどね。

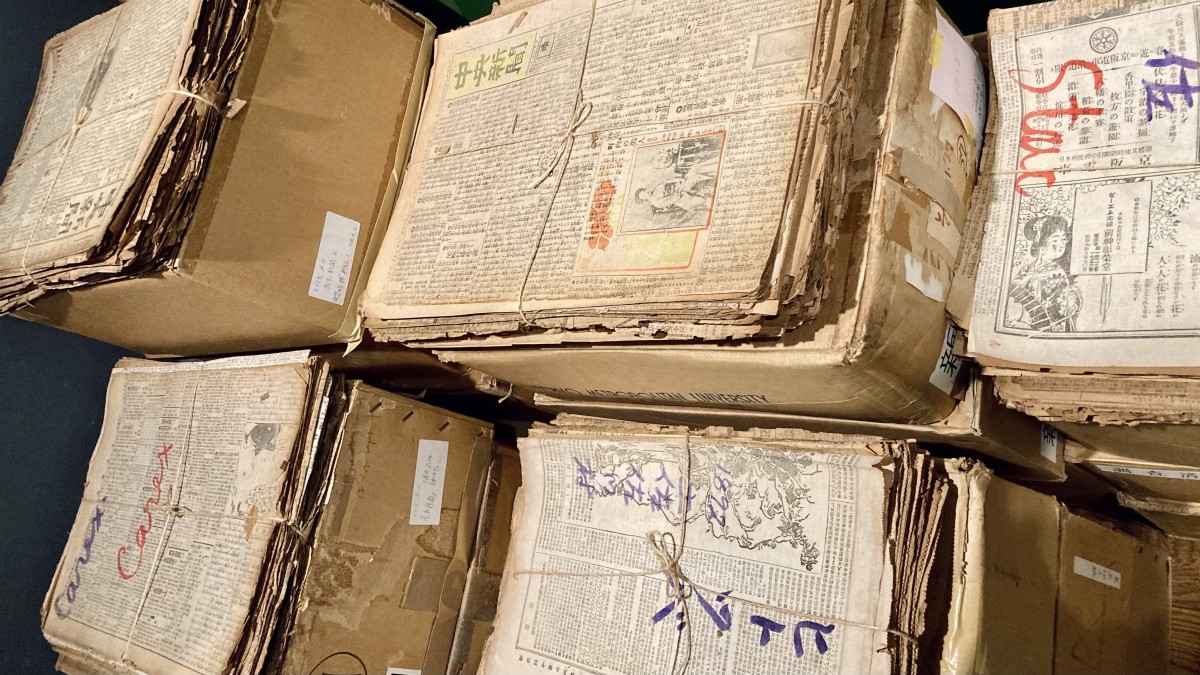

ちなみにトップの画像は、牧野富太郎の植物標本。「好きなことをたのしくやり続けていたらいつの間にか成功しちゃった」偉人である。

以下、有料部分では、「ミドサーくらいから仕事で出てくる、努力だけじゃなかなか辿りつけない領域」の話をします。